「アパート経営=不労所得」と考えている人も多いですが、時には重要な経営判断が求められる上、思わぬリスクによって大きな損失を被る可能性も高いです。

空室による家賃収入の減少や突発的な修繕費、さらには災害や入居者トラブルなど、アパート経営には見落としがちなリスクが多数存在します。

この記事では、アパート経営に潜む7大リスクを解説し、そのリスクを最小限に抑える具体的な回避法を紹介します。

さらに、よくあるアパート経営に失敗するオーナーの特徴も解説するので、これからアパート経営を始める方は、ぜひ参考にしてください

アパート経営に潜む7大リスク

アパート経営は軌道に乗れば安定した収入が得られる一方で、常にリスクに対して重要な対処と判断が求められる事業でもあります。

リスクを理解しないままアパート経営を始めると、いくら優良物件に投資しても赤字になることも考えられるのです。

ここではアパートの経営にあたって押さえておきたい7つのリスクについて紹介します。

老朽化に伴う家賃下落リスク

アパートは築年数が古くなるにつれて家賃下落が発生し、収入が減少するリスクが伴います。

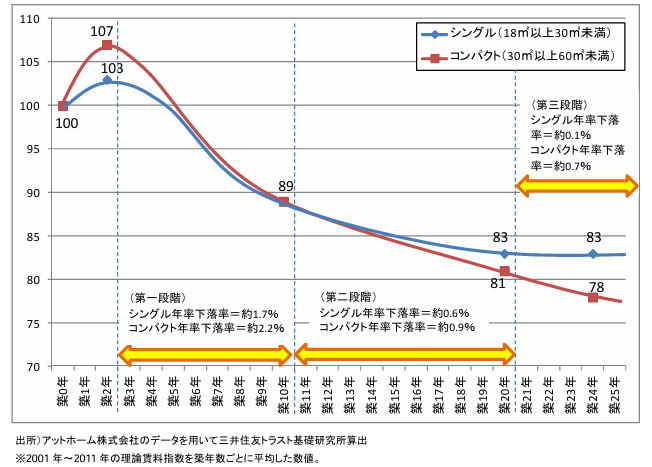

三井トラスト基礎研究所が2013年に発表した「Report 経年劣化が住宅賃料に与える影響とその理由」によると、賃貸物件は毎年平均1%程度の賃料下落が見られ、築25年で20%以上の家賃が減少する傾向があります。

引用: 経年劣化が住宅賃料に与える影響とその理由|三井トラスト基礎研究所

金融機関からの融資を利用してアパート経営をされている場合、借入返済に対しての返済原資が年々減少することでもあるため、そのリスクは理解しておく必要があります。

空室による家賃収入の減少

アパートは老朽化に伴って空室が発生し、家賃収入が減少する傾向にあります。

「競合物件(新築物件)の増加」「築浅物件を選ぶ人が多い」など、さまざまな要因によって空室になります。

空室になればその物件からは家賃収入が得られなくなります。

新築時は高い入居率を保てても、築年数とともに空室率が高まりやすく、家賃を下げて入居者募集する必要が生じるケースも多いです。

資産価値の下落に伴う売却価格の低下

アパートを含めた建物は、時間とともに資産価値が下がるため、売却価格も低下するリスクが伴います。

特に築年数が古い、立地が悪化している、空室率が高い物件は、売却時に想定よりも大幅に安い価格になるケースが多いです。

「将来的に売却して利益を出そう」と考えても、その売却タイミングを誤ると思った以上に価格が安くなることも多く見受けられます。

災害や火災などによる建物損傷リスク

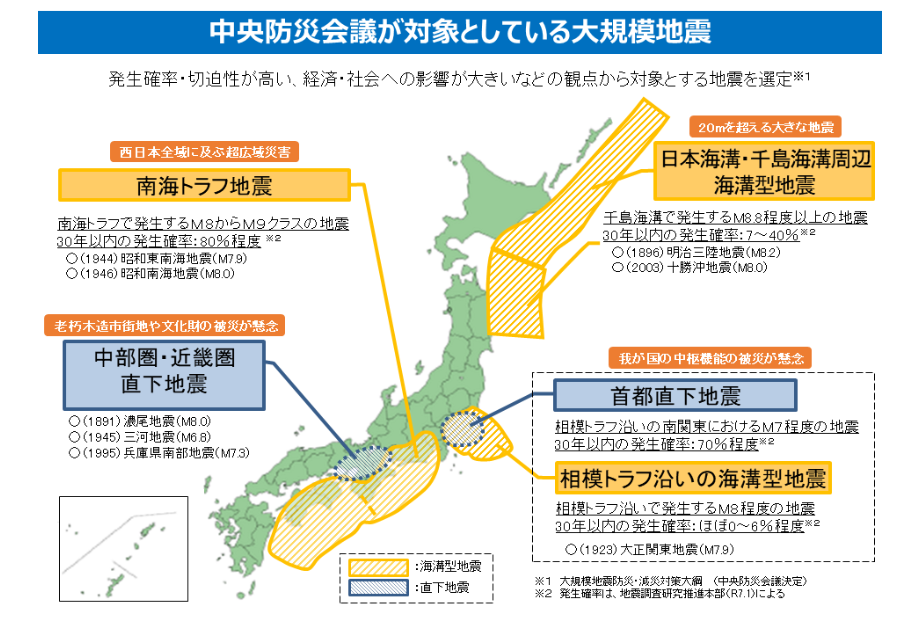

地震や火災などの災害によって建物が倒壊、損傷するリスクがあります。

内閣府は、今後30年以内に「南海トラフ地震」や「首都直下地震」が70%以上を超える確率で発生すると公表しています。

いくら耐震性・耐火性が高いアパートであっても、自然災害の規模の大きさは計り知れず、大規模な損害を受ける可能性があります。

自然災害による損傷は、多くの場合オーナーが修繕費を負担する必要があり、損害保険で補償されるケースでも家賃収入が一時的に失われるリスクがあるのです。

金利上昇による返済負担の増加

金融機関からの融資金利が上昇した場合、返済負担が増加するリスクが伴います。

アパート経営は多額の資金が必要となることから、金融機関からの借り入れを利用して始める方が多いです。

日本では未だ低金利時代が続いている状況ですが、将来的に金利が上昇する可能性もあります。

実際に2025年度4月より、メガバンクが住宅ローンの金利を引き上げることを公表しており、アパートローンに関しても基準金利が高まるリスクもあるのです。

金利が高まれば月々の借入返済額も高まるため、キャッシュフローが圧迫され、経営が苦しくなるリスクもあります。

修繕・リフォームなどの突発的な費用

建物や設備の劣化により、定期的な修繕や急なリフォームが必要になる可能性があります。

給排水設備の劣化や外壁塗装、屋根の修理、内装の修繕など、老朽化に伴う突発的な支出がかさむことも珍しくありません。

特に築20年や30年となると、大規模な修繕が必要となるケースが多いため、あらかじめ毎月の家賃から修繕積立金を計画的に確保しておく必要があります。

入居者トラブル(滞納・騒音など)

アパート経営では管理会社と入居者、または入居者同士でトラブルになるケースも珍しくありません。

| <トラブル例> 家賃の滞納近隣への騒音・迷惑行為ゴミ出しマナー違反 |

こうした問題が生じると、他の入居者が退去する要因にもなりかねず、収入が悪化するリスクにもつながるため、入居者審査には十分注意が必要です。

アパート経営でリスクを最小限回避する方法

アパート経営にはさまざまなリスクがある一方で、あらかじめ備えておくことを意識し、回避方法を理解しておくことで最小限に抑えることもできます。

ここではアパート経営でリスクを最小限回避する方法を紹介します。

需要の高い立地を選ぶ

賃貸需要が高い立地の物件を選ぶことで、空室リスク、家賃下落を抑えることができます。

アパート経営は「需要と供給」によって成り立ちます。

駅近物件や大学周辺の物件、商業施設が充実している住宅エリアなど、人が多く集まるエリアのアパートは、賃貸需要も高いため、家賃が値崩れしにくいです。

さらに駅近や大学周辺は、社会人や学生の入居者がターゲットとなるため、1Kや1LDKなどの需要に合った間取りの物件を選んだ方が空室リスクも軽減できます。

アパート経営初心者の方は、「まずは価格を抑えられる物件へ投資したい」と考える人も多いです。

しかし需要と供給がマッチしなければアパート経営は成り立たないので、必ずマーケティングを行ってから物件を選定することが大切です。

事前の資金計画をしっかり立てる

事前の資金計画をしっかり立てることで、より具体的なキャッシュフローが見える化でき、投資すべき物件なのかを判断することが可能です。

アパート経営には、初期投資などのイニシャルコストだけでなく、固定資産税や修繕費などランニングコストも発生します。

| <ランニングコストの例> 固定資産税 都市計画税借入返済額 管理手数料 修繕費用 保険料(火災保険・地震保険など) 入居者募集費用(広告料・仲介手数料) |

これらのコストを年単位で算出し、収入のシミュレーションを行ってから投資物件として適切なのか判断することで、赤字経営になるリスクを大幅に抑えることが可能です。

利回りだけで判断しない

アパート経営で失敗しがちなのは、利回りだけで投資物件を選ぶことです。利回りとは、投資額に対して1年間で回収できる割合を指します。

例えば6,000万円の投資額に対し、毎年600万円の収入がある場合は10年間で投資額を回収できることを意味し、利回り10%となります。

利回りが高いほど収益性が高まることを意味しますが、一方で高利回り物件には注意が必要です。

利回りが高すぎる物件は、以下のようなケースも多いです。

| 立地が悪く需要が低いため価格が安く設定されている利回りが良くても築年数が古すぎて修繕費がかさむ高利回り物件に見せるため家賃が相場より高く設定されている |

高利回りには必ずと言っていいほど「理由(リスク)」が付き物です。利回りだけで判断するのではなく、その数字の裏にある背景を冷静に読み解いて選定しましょう。

出口戦略を事前に検討しておく

将来的に売却という出口を検討しておくのもリスクを抑える方法の一つです。

アパートを売却すると、家賃収入が得られなくなりますが、借入返済も売却代金で完済でき、なおかつ売却利益を狙うこともできます。

もちろん借入残債以上かつ譲渡所得税や売却時の諸費用を考慮しても売却利益が出ることが前提です。アパート経営の中には、売却による利益を狙う投資家も少なくありません。

タイミング次第では大きな利益を得ることも可能なため、家賃下落や金利上昇、資産価値が低下する前に対応できるよう、出口戦略は検討しておきましょう。

長期的な修繕計画を立てておく

修繕費用を「その時になってから考える」のではなく、長期的な修繕計画を立て、積み立てておくことが大切です。

築15年〜20年ほどで外壁・屋根の塗装の時期が訪れます。もちろん物件によってその年数は異なりますが、数百万円の修繕費用がかかることは想定できます。

その他にも給排水管や共有部分の修繕など、高額になる修繕はアパート経営には付き物です。長期修繕計画を立て、あらかじめ資金を準備しておくことが大切です。

災害リスクを確認してから投資する

ハザードマップでは津波や河川氾濫の浸水想定地域、土砂災害警戒区域の災害リスクが伴う立地であるか確認することができます。

自然災害が多い日本では、災害リスクの高い物件への投資はできれば避けたいところです。保険に加入しても物件が倒壊してしまってはアパート経営は成り立ちません。

さらに災害リスクの高い土地は、将来の資産価値も低くなることが予想されるため、ハザードマップを参考に物件探しを行いましょう。

アパート経営に失敗するオーナーの特徴

アパート経営にはリスクが伴いますが、事前の市場調査や綿密な運営計画を立てることで、そのリスクを大幅に軽減することが可能です。

しかし、どれだけ万全の対策を講じたとしても、そもそもアパート経営に不向きなタイプの人は、失敗に陥る可能性が高くなります。

ここでは、アパート経営でつまずきやすい人の特徴を紹介するので、該当する人は十分注意して始めましょう。

アパート経営のノウハウがない

アパート経営の知識やノウハウがないまま始める人は、失敗しやすい傾向にあります。

アパート経営は単なる「家賃収入を得る仕組み」ではなく、入居率の維持、修繕費の管理、ローン返済計画など、多くの判断と知識が必要な事業です。

しかし、十分な知識を持たないまま「不労所得がほしい」という理由だけで始めてしまうと、空室リスクやランニングコストの負担問題に直面して赤字経営に陥ることもあります。

成功しているアパート経営者は、不動産投資に関する知識が豊富であり、リスクへの対処が早いです。まずは書籍やセミナーなどを通じて基礎知識を身に付けてから始めるようにしましょう。

不動産会社に任せっきりにしている

アパート経営を不動産会社にすべて任せきりにしているオーナーも、失敗するリスクが高くなります。

アパート経営には入居者対応や家賃回収、クレーム処理、設備点検など手間のかかる作業が多いため、管理会社に委託するのが一般的です。

しかし、管理会社が設定する賃料が高くて入居が決まらなかったり、入居者を見つける「客付け能力」が低い不動産会社も存在します。

不動産会社に都合の良い契約を締結してしまい管理手数料だけを支払っているオーナーも多く見受けられます。

アパート経営は「収益管理とリスク管理」が重要であり、不動産会社はあくまでパートナーです。経営判断の最終責任はオーナーにあるため、任せっきりにしないようにしましょう

まとめ

アパート経営は見落としがちなリスクや経営者としての心構えが欠如していると、たとえ立地が良く家賃が高い物件であっても、大きな損失を被る可能性があります。

本記事で紹介した「7つのリスク」とその回避策、そして失敗しやすいオーナーの特徴を理解してから始めることが大切です。

これからアパート経営を始める人は、物件選びから運用、管理、そして出口戦略に至るまで、しっかりと計画し、必要に応じて専門家のサポートも活用しましょう。

THE GATE

不動産オーナーズクラブ「THE GATE」とは、投資不動産のオーナー及びこれから不動産投資を始めたい将来のオーナーに向けた有益な物件情報の配信と、当クラブ会員同士が成功ノウハウや情報交換を直接交わすことで不動産投資オーナー人脈を築けるコミュニティ運営を目的としています。